Rock duro y proletariado en AC/DC

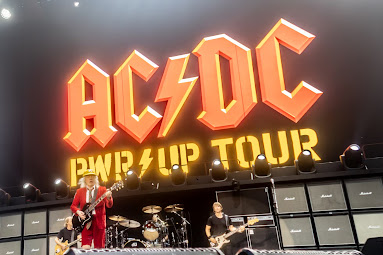

La banda, una de las más grandes de todos los tiempos, vuelve a tocar en Madrid con una fórmula tan sencilla como aplastante: guitarrazos salidos de las calles con alma de currante.

El grupo AC/DC está otra vez de gira por España y quizá es buen momento para intentar adentrarse en una fórmula que congrega a millones de fans por todo el mundo. Un sonido tremendamente reconocible y un nombre como una marca de una multinacional. Como si al pulsar un botón se encendiese una luz que indica algo familiar, decir AC/DC es despertar una idea clara y concisa de lo que es el rock. Y esa idea, pese al avance del siglo XXI y las modas imperantes, ahí sigue, inmutable y triunfante como un imperio que no cede al tiempo ni los achaques.

El pasado sábado se pudo ver a AC/DC en Madrid. Hoy se les puede volver a ver en el Wanda Metropolitano dentro de su exitosa gira Power Up Tour, que ya los trajo el año pasado a Sevilla. Su caso es paradigmático. Un grupo de rock duro que toca en estadios. Una banda que funciona como una apisonadora del directo. Un espectáculo rockero. Un acontecimiento. Y lo que llama la atención es la supuesta sencillez de su propuesta: guitarrazos sin contemplaciones. Y, por tanto, a día de hoy, podrían saltar algunas preguntas: ¿No estaba el rock muerto? ¿No habían desaparecido las guitarras? ¿No era eso música extinta? ¿Qué tiene esta rudeza para crear aún tales multitudes?

La música, como cualquier arte, siempre tendrá un elemento misterioso e inexplicable que dará con un tecla exacta para conectar con las personas. Tanto ha sido así que los directivos de las grandes discográficas llevan toda la vida intentando alcanzar ese secreto que se pueda reproducir como una tuerca. Quizá la Inteligencia Artificial pueda algún día conseguirlo y, entonces, habrá que ver en qué mundo ya vivimos y si no será mejor echarse al monte ante el triunfo del reduccionismo industrial, pero, mientras tanto, ese elemento tiene que ver con la raza humana.

Buena parte del misterio de AC/DC tiene que ver con elementos antropológicos. En el fondo, la música popular debería siempre explicarse desde ahí, desde lo social y humano, desde las comunidades y sus vínculos, desde la mirada del entorno y las personas. Aunque los voceros de las grandes tecnologías, los algoritmos y las inteligencias artificiales quieran imponer otra visión de la cultura como un instrumento comercial y predecible, todavía hay formas muy distintas de apreciar el valor de acontecimientos como AC/DC.

Decía el gran musicólogo Charlie Guillet en su monumental libro Historia del rock. El sonido de la ciudad (ManNontroppo) que el rock and roll eclosionó en los años cincuenta del siglo pasado como “la primera forma de cultura popular que celebró sin reservas los rasgos más criticados de la vida urbana”. Es decir, los estridentes y repetitivos sonidos de la vida en las calles de la ciudad eran reproducidos en forma de ritmo y melodía. Entonces, muchos habitantes, obligados por sus empleos a vivir en una ciudad, empezaron a medir la libertad por la frecuencia y la facilidad para escapar de ella y, en este sentido, el rock and roll jugó un papel doble en esa frecuencia: se convirtió en detonador y regulador, esto es, inventaba espacios imaginarios y ficticios a través de las canciones y, luego, ofrecía espacios reales de libertad a través de los conciertos. Por tanto, un artista o grupo de rock and roll no sólo apelaba al escapismo, sino también a la identidad dentro de ese nuevo espacio urbano. Nota aquí.

0 comentarios:

Publicar un comentario